10月25日,著名作家、劇作家、影視導演、畫家潘軍做客敬敷大講堂,作“形式的發現——回鄉之后的創作”專題講座。講座由校黨委副書記崔明主持,500余名師生到場聆聽。

在安徽懷寧縣出生,赴北京從事文學創作,回到故鄉安慶“泊心堂望江”,數十年來,潘軍出版了多篇小說,自編自導了多部電視劇,創作了多部藝術畫作。長篇小說《日暈》《風》《死刑報告》等,話劇作品《地下》《斷橋》《霸王歌行》等,電視劇《五號特工組》《虎口拔牙》《分界線》等,扇面畫、山水畫、戲曲人物畫等,這些優秀作品描繪了潘軍“舞文”“弄墨”的人生軌跡。

小說創作、電視劇編導、不忘初心閑時習畫……潘軍圍繞個人成長經歷,向同學們詳細講述了形式與內容的關系及形式發現的重要性。他以不同敘述方式的小說創作為切入口,引用“將同一種酒置于不同酒杯中,飲酒體驗截然不同”等生活案例,生動闡析了形式本身的獨特魅力。潘軍指出,創作者在創作時,首要考慮的是,以什么樣的方式和形式去創作。“好的小說家會本能地把形式的發現和確立作為責任,這份責任所要求的就是一種準確的表達。”潘軍進一步從實用寫作和純粹寫作兩個維度闡釋“準確表達”的意義。他還結合《斷橋》的創作經歷,強調“文學創作是創作者和欣賞者的‘共謀’”。

“面對AI的發展,傳統文學的空間何在?”“老師與‘泊心堂’之間有什么故事?”“為什么說畫畫是您最后的精神空間?”……講座現場,潘軍與青年學生展開了一場關于文學創作的互動交流。

崔明在總結講座時指出,真正的創作,是一種表達,一種思考,一種關于自我的發現和探索。他勉勵青年學子在學習、創作過程中遇到瓶頸、挑戰時,要秉持“山重水復疑無路,柳暗花明又一村”的信念,錨定目標,堅定地走下去。

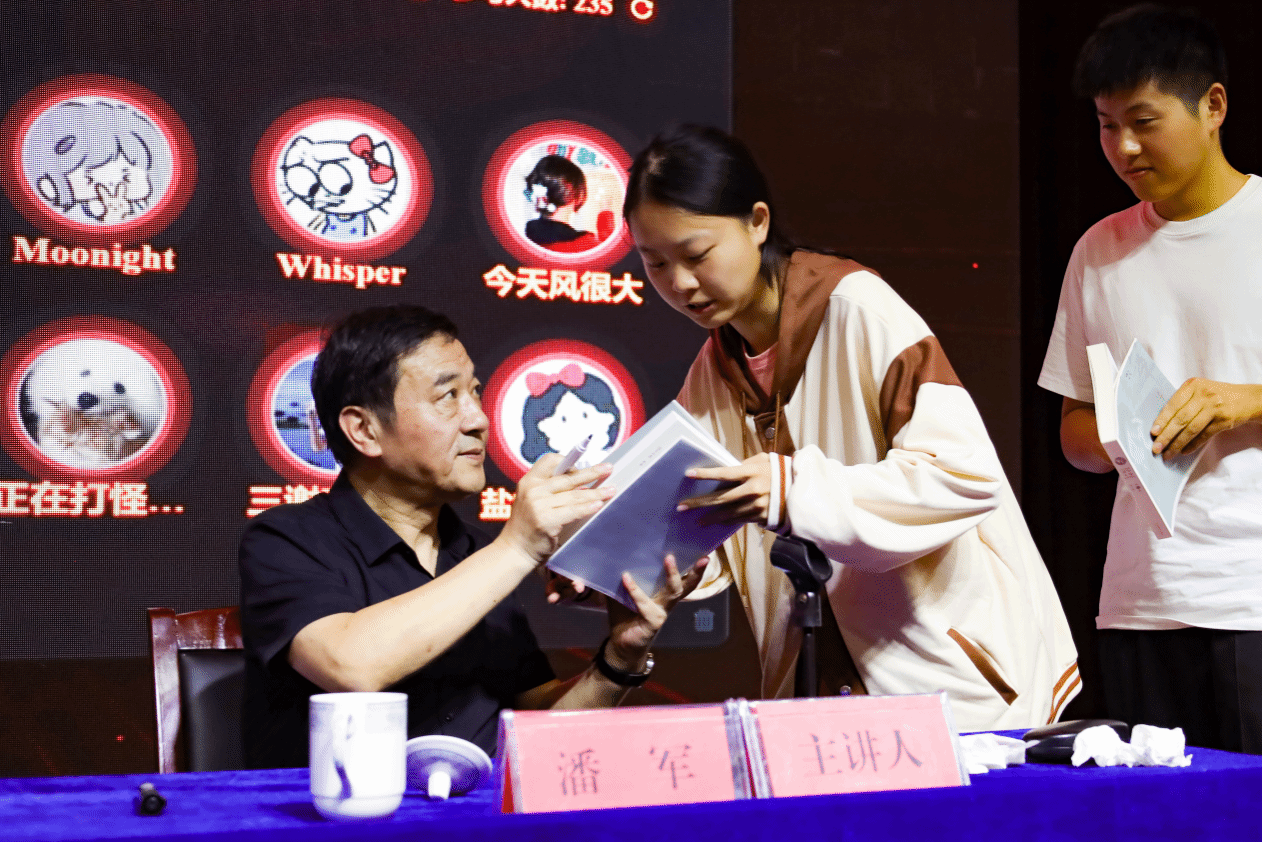

為鼓勵學生讀書習文,學校購置了潘軍所著的作品近百本,講座結束后通過“趣味掃碼互動”的方式,向現場同學贈書。潘軍欣然為贈書簽名,現場氛圍熱烈。

潘軍的良言雋語,在拓寬大學生視野的同時,也引發了同學們對學習與生活的思考。“本次講座為我提供了與名家面對面交流的機會,近距離聆聽大咖創作心聲的感覺真是太過癮了。”音樂學專業2022級(1)班的徐慧東坦言。

以文化人,以文育人。敬敷大講堂作為學校文化育人的重要載體,以“高品質、全方位、有影響、能普及”為定位,每年邀請在文化、藝術、科技等領域具有一定知名度和影響力的專家、學者、藝術家來校進行普及性講座。(撰稿:學生記者 王莎莎 攝影:學生記者 董選如 編輯:江偉 審核:汪洋 陳秀)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133