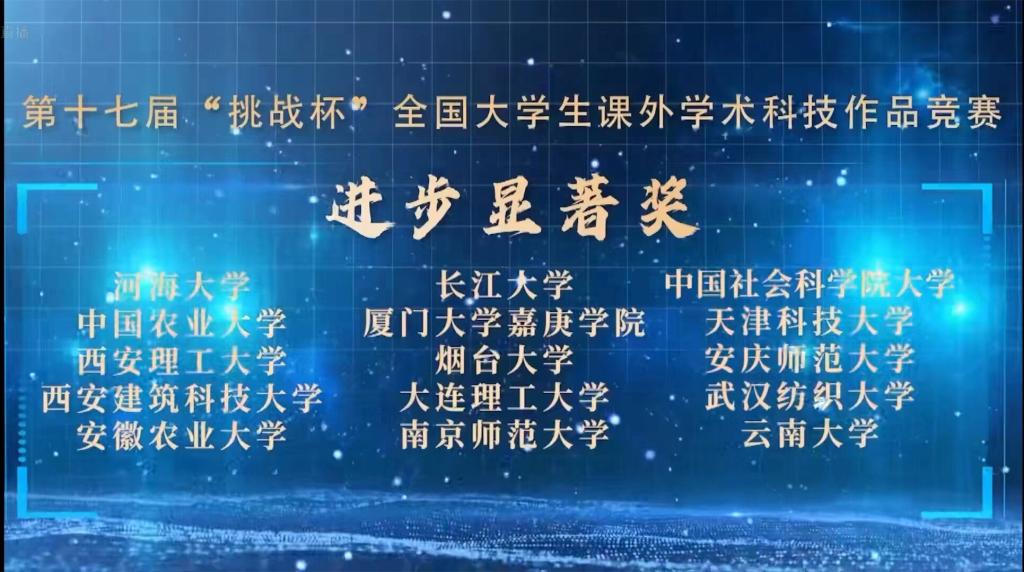

在今年4月結束的第十七屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽中���,我校報送國賽的6件作品全部獲獎,其中一等獎1件��、二等獎1件����、三等獎4件,總成績全省并列第二��,創下歷史最好成績�,獲評“顯著進步獎”,為全國15個獲評高校之一�����,首次進入聯合發起高校�����。

高位推動 凝聚合力 共創“挑戰”實績

學校高度重視“挑戰杯”競賽,成立由校長任主任,分管校領導任副主任�,各學院黨政負責人和校團委�����、教務處�����、學生處、科研處�����、研究生院等部門主要負責人����,學生會、研究生會負責同學任委員的競賽組委會�����。備賽期間���,校黨委書記許繼榮��、校長閔永新多次關心賽事進展和作品準備情況�����;副校長汪時珍統籌、部署“挑戰杯”參賽工作�����。校黨委2019年重點研究部署了“敬敷育英”創新創業引領計劃�����,重點遴選了20個項目予以立項培育,其中,1個項目獲得此次“挑戰杯”競賽全國二等獎、1個項目獲得全國三等獎�、2個項目獲得安徽省二等獎�。

學校制定《安慶師范大學學生實踐和創新成果獎勵辦法》��,對在“挑戰杯”競賽中獲獎的學生給予突出獎勵��;出臺《安慶師范大學教學工作獎勵辦法》,對“挑戰杯”獲獎團隊指導教師予以重獎,同時在職稱晉升和崗位聘任方面均有政策傾斜���,有效激發了教師、特別是青年教師的積極性。

校領導出席每年舉辦的“挑戰杯”啟動儀式���,相關職能部門負責人,各學院分管教學工作���、學生工作負責人悉數參加,營造了“高規格����、全員化”的科技創新氛圍���。學校積極構建以“崇尚科學��、追求真知、勤奮學習、銳意創新����、迎接挑戰”為核心的挑戰杯賽事文化�,厚植科技創新土壤�����。第十七屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽中,全校共有369支團隊����、215位教師����、2874名學生參與其中,占在校教師總數的22%�����、學生總數的15%����。

在培育賽事環境的同時,學校注重凝聚各學院專業資源和社會資源�,打通學院之間�、專業之間�、校企之間的通道,形成合力�,著力培育一批在全國范圍內“有影響力���、站得住腳��、立得起來”的競賽項目,形成“廣泛覆蓋、重點培育”良性循環的競賽項目培養體系。

周密組織 齊心耕耘 共育“挑戰”英才

召開學院專業會議動員部署、邀請專家教師組隊指導、輔導員對參賽選手全程跟進輔導……各二級學院全方位、多角度扎實展開“挑戰杯”賽事相關工作�����,構建賽事工作網絡�,從組隊、選題到答辯提供一體化流程指導,不斷提升參賽作品的數量和質量。

“實驗室是學院創新創業賽事項目的‘培養皿’��,在賽事推進過程中發揮著功不可沒的作用�。”生命科學學院創新創業賽指導教師穆丹介紹����,學院鼓勵學生將實驗室成果轉化為創新創業突破點,同時通過創新創業項目孵化來反哺教學實踐�����,促進理論與實踐的深度結合����。學生也在一項項競賽實踐中不斷提升學科素養,用所學知識解決實際問題��、通過創業實踐創造成功契機���。2013年以來�����,穆丹指導學生在“挑戰杯”競賽中斬獲國獎3項�。

在“挑戰杯”參賽期間����,實驗室孵化一個又一個實驗創意,穆丹和其團隊成員在無數個日夜中等待著成果的“破殼”���。“學院實驗室是‘24h研究所’����,只要有需要�,隨時為學生開放�。”她表示��,學院團隊的項目創意均起源于學院舉辦和參與的專業賽事����,所有項目都在學院提供的實驗場所中進行“孕育”�����。

“在學院對各大創新創業賽事進行投報選送的項目中�����,‘實驗室項目’占比高達100%。”生命科學學院團委負責人表示,實驗室是創新創業賽事項目輸送的重要通道�,是將創業同專業學習相結合的一大平臺�����?���!皩W院鼓勵學生參與專業競賽���,達到‘以賽促學�����,以賽促賽’的目的�����,根據學生所需要達到的綜合能力結構為標準,深化理論知識����,提升綜合能力。”

自2015年至2021年,法學院教師安民兵連續七年指導學生參加“挑戰杯”賽事�����,并獲得“挑戰杯”全國優秀指導教師稱號����。在指導團隊進行項目調研期間,為了方便各項工作的順利開展��,他通過線上線下多種渠道提前與當地相關工作人員取得聯系�����、暢通調研“門路”�����,“手把手”對學生進行指導。

項目成立初期,團隊成員們在大量的文獻閱讀中失去頭緒��。安民兵立即著手搜集易消化又貼合選題的相關資料���,并對其進行分類梳理�,引導團隊成員摸準選題定位、提高研討效率。在參賽期間,安民兵為團隊各方面進行把關�,時刻關注著團隊文本撰寫��、分工協作和答辯準備等動態,不斷打磨項目成果。

在團隊成員的印象中����,安民兵總會在短時間內進行多角度的思考�����,對于關鍵性問題總能一針見血抓住要害���,就像一艘船的船長�����,牢牢把握住調研方向和思路的“船舵”��,在“冷門”的專業知識中發現“熱點”問題。

無論是前沿的新亮點�,還是在“老生常談”中探索得來的新視角����,在安民兵眼中���,都要通過一次次實踐“彈”出真音�����、完善升華�����?��!氨M管賽事難度大�����、周期長,但能夠通過實踐育人助力學生成長成才��,一切付出都是值得的��。‘挑戰杯’最大的魅力在于挑戰�,對于學生們來說這既是思想創新的挑戰����,也是身心意志的挑戰��,勇于挑戰��,戰而勝之,就能‘脫胎換骨’�����,讓所學受用終身����。”

走出校門 觀察鄉情 共塑“挑戰”人生

“小時候父親到村支部開會����,回來時�,兜中總會多出幾張紙幣……”在長大后�����,社會工作專業2019級的孔曉妍才知道�,父親是在村中的菌類種植合作社中入了股拿到“分紅”�����。懷抱著對農村合作社更進一步探究的想法����,孔曉妍與團隊成員一拍即合�,在指導教師的幫助下���,8名“農村娃”一同“還巢”����,深入皖浙兩省14市,走訪中,他們逐步還原農村合作社現狀�����、“尋根”破解之道����。

方言聽不懂就請社長來做“翻譯”,村民不識字就逐字逐句耐心詢問,一次參觀不夠深入就分批次����、分時間段再次進行……調研中�,團隊主要采用“參與式觀察法”�,通過與當地合作社社員同吃同住、觀察合作社日常生產方式、進行社員大會會議記錄等進行調研工作的展開�。

“此次經歷讓我逐漸形成了一種‘打破砂鍋’也要鉆研到底的精神���,要‘真彈琵琶’���,就要真正地深入田間地頭�����?!笨讜藻榻B���,隨著調研的不斷深入�,團隊成員們跨過學科思維的“高門檻”�����,通過融會貫通不同的專業知識����,真實把握了農業合作社方方面面的情況����。

在對省內三十余個古村落進行考察走訪之后,戲曲舞美與設計2019級研究生劉旭對古村落“包裝”的前后印象產生了截然不同的變化。他在考察中發現����,調研對象之一的呈坎村依靠“五行八卦”的自然地形衍生出豐富的村落民生文化����,但這些文化卻因缺少挖掘而鮮為人知����。“起初��,我只將選題簡單理解為旅游開發���,而在深入思考之后才明白���,要想打造好一張古村落的‘新名片’��,首先就要體現地方文化的精神內核�?��!?/p>

作為一名藝術專業的學生����,劉旭在比賽準備過程中初次和文字以及學術分析“打上交道”���,他從中收獲了許多有用的“課外”知識�����,這些知識的積累也為他今后的專業發展提供了更多的探索方向與思考�����。“在進行撰寫時��,難免會因為自己的能力問題而感到焦慮���,很感謝老師與同學們陪著我一起熬過這些難關��?���!眲⑿癖硎?�,經歷了這場賽事���,他遇見了全新的自己���。

深入調研4地教體局���、實地走訪31所學校�、對78個不同的教學主體進行訪談……對于漢語言文學2019(1)班的王安宇來說��,此次調研旅程讓她“長了不少見識”��。在安慶到金寨縣這160多公里的單線車程中,王安宇經歷過數次暈車嘔吐等身體不適反應�����,她總是會在短暫休息后選擇再度啟程�����,不曾想過退縮或放棄�?��!耙驗樽陨碛H力親為的事情��,才會更有意義���、更有感觸���?��!?/p>

在走訪團隊西沖小學時����,該校的退休老校長為他們親筆寫下一封長達1500余字的鄉村教育回憶錄�,時間跨度自上世紀50年代起一直至2019年。從1990年村中引渠的山泉水變成自來水�����,到1993年村中水上“求學路”建起第一座石拱橋“育新橋”����,再到1995年18間教室安裝上了電燈�����,老校長將在西沖村中30年的從教經歷一筆一劃記錄下來�。

“在西沖小學進行調研時�,我們深感震撼。這位老校長是我們在走訪中所遇過的最年長、也是最典型的‘鄉村教育人’�����?!蓖醢灿畋硎荆舜蔚膮①惤洑v不僅是學術能力的挑戰�,更是自己人生中前所未有一次的挑戰���,在一次次調研中打破自己的原生“濾鏡”�����,下沉到最邊緣的地方,帶著韌性去不斷“修剪”自我和成長�����。

“在參加‘挑戰杯’比賽的過程中����,學生們走出‘象牙塔’,將專業所學付諸實踐,提升了學習深度、高度,掌握了理論的運用能力,同時更收獲了具體的工作方法和應對能力��,真正實現了‘求真學問�����、練真本領’的目的?����!毙F委負責人表示。(撰稿:學生記者 權琪 編輯:江偉 審核:陳東 陳秀)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133