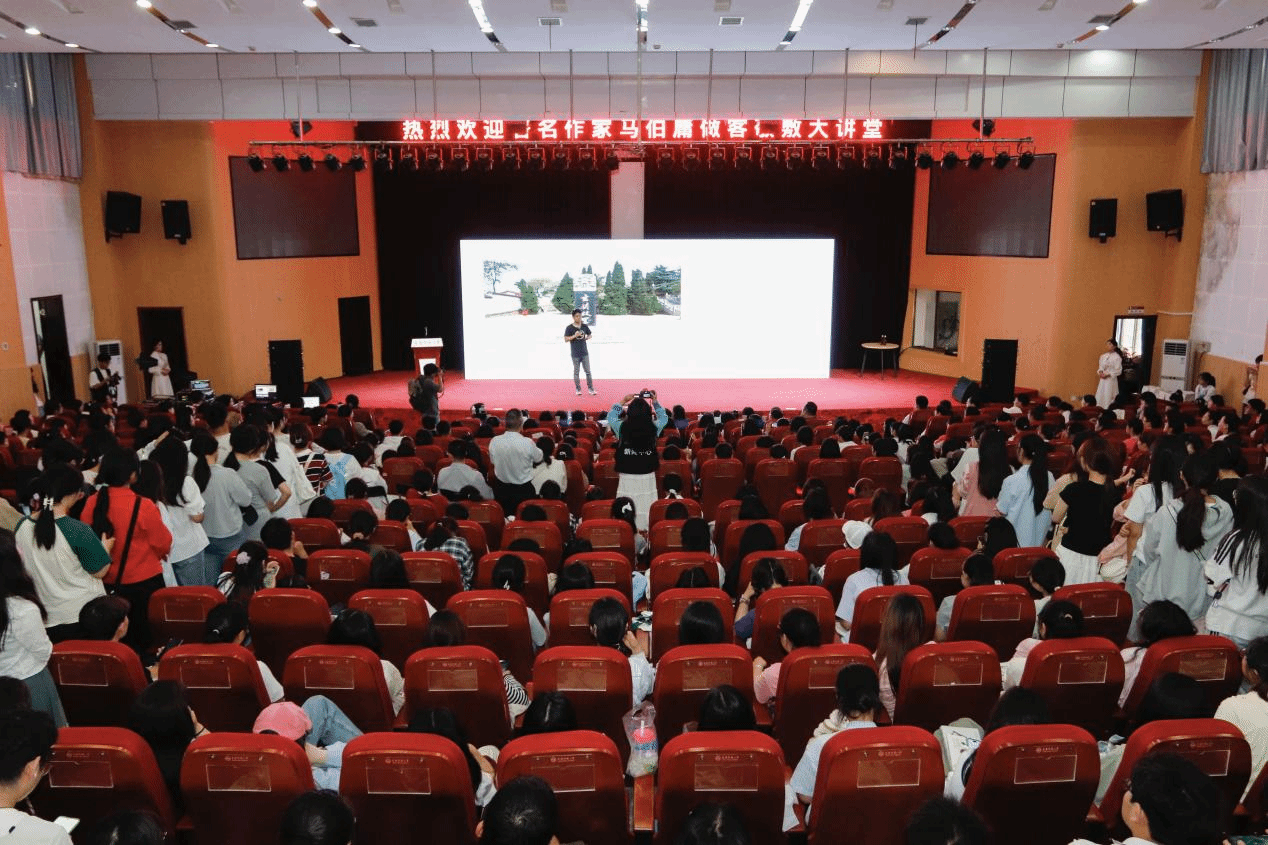

6月1日,著名作家,人民文學獎、朱自清散文獎、茅盾新人獎得主馬伯庸做客敬敷大講堂,作“歷史中的大與小”主題講座。講座由校黨委常委、副校長徐曉寧主持,600余名師生到場聆聽。

“抓住普通人的情緒,才能帶著溫度去理解歷史。”玄奘故里石碑背后的故事,睡虎地秦墓竹簡中的士兵家書,南陽漢畫石刻中磚匠筆下的家庭生活,宮廷記錄中的南越王與故鄉的棗樹……馬伯庸聚焦歷史的微觀細節,摘取數段歷史“切片”,通過一系列鮮活生動的史料和一個個生動詼諧的故事,引領聽眾跨越時空,走進歷史深處的細節,將隱藏在宏大歷史敘事背后有血有肉、細膩真實的小人物、小事件娓娓道來,并將其推演到波瀾壯闊的大歷史之中。

“只有了解足夠多的‘小’,才能對‘大’有更感性、更規律的認識。”閱讀歷史中小人物的喜怒哀樂,與人物內心同頻共振,“從人性的角度去理解歷史,歷史才能活過來,才會有意義。”馬伯庸進一步指出,從這一角度出發,歷史上的許多事情皆可以得到合理的解釋,“正是普通百姓的愿景匯聚成大歷史的潮流,驅動著時代的風云變幻。” 他強調,要始終堅持人民史觀,以普通人的視角,通過人性的方式去理解和闡釋歷史,以“小人物”揭開歷史大帷幕,挖掘歷史之大、洞察人性之真。“馬克思曾表示,法國大革命如果沒有拿破侖,也會出現另一個人替代他的作用。”馬伯庸強調,個人看似對歷史無足輕重,英雄人物看似被記錄在史冊上,但推動歷史進步的動力始終是人民。

“請問您是如何看待歷史的深刻性與溫度的?”交流環節中,青年學生們圍繞自身在學習思考、閱讀創作等方面遇到的問題與馬伯庸交流互動。

“我非常喜歡馬伯庸老師的《長安十二時辰》,書中的每個小人物都有血有肉,這種立體、真實的人物形象深深打動了我。”食品科學與工程專業2023級的畢晨悅坦言,“我們平時關注的都是一些大歷史,但是當我們把視角放低,關注到一些小事上面,往往會對歷史有更全面的理解。”

“不論是王侯將相,還是平民百姓,他們皆有著人類最樸素的情感。我希望青年們能關心歷史中人性的變化,讓歷史映照進現實生活。”馬伯庸表示。

徐曉寧在總結時指出,學好歷史既要從大歷史的全局視角俯瞰波瀾壯闊的人類文明發展脈絡,也要從小歷史的局部常態窺見細膩入微的文化流變,希望青年學子善于深入挖掘歷史中大小元素之間的內在聯系,從中收獲學識、見識,感受歷史的溫度、厚度,形成發展的定力、動力。

講座前,學校專門購置了一批馬伯庸所著的代表作贈予青年學生,馬伯庸應邀為現場觀眾簽名。講座后,馬伯庸與青年學生代表圍繞文學創作進行了深度交流。(撰稿:蘇月月 馬雨揚 攝影: 黃藻龍 編輯:江偉 審核:汪洋 陳秀)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133