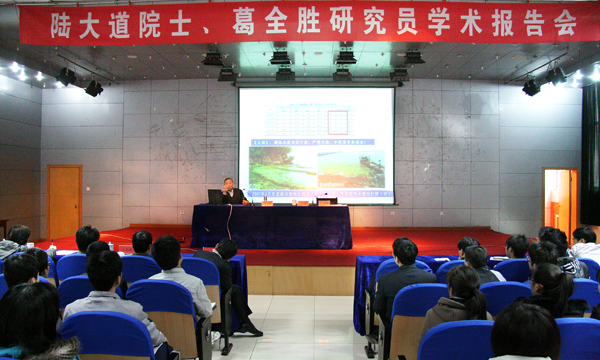

4月1日上午���,我校菱湖校區學術報告廳內座無虛席���,掌聲如潮����。在我校深入學習實踐科學發展觀之際�����,為促進我校學科建設及科學研究又好又快發展��,應我校邀請,中國科學院院士、我國著名地理學家陸大道先生作題為“以科學發展觀為指導�����,應對環境危機�,保障國民生存健康”學術報告。中國科學院地理科學與資源研究所副所長葛全勝研究員���,陳遠生研究員出席了報告會。副院長王海燕教授�����,副院長張群教授出席了報告會����。資源環境學院����、經濟管理學院負責人與300余名師生一起聆聽了報告。

陸大道院士指出,回顧在長期實踐中形成的關于人與自然相互關系的基本認識和基本觀點�,對于認識科學發展觀是非常重要的����。人類長期生產和生活的歷史告訴我們�,自然環境是人類賴以生存的基本條件。自然為人類提供的條件是不均衡的���,這種不均衡主要表現為時空的不均衡;與此同時�����,人類對自然的依賴也是發展變化的��,隨著社會經濟的發展和科學技術水平的提高���,人類對于自然的依賴在規模和深度上越來越大��。陸院士指出,改革開放以來,我國在取得經濟建設巨大成就的同時����,自然環境也遭到了嚴重的破壞����。目前����,我國水、氣、土壤等環境因子污染嚴重���,已經形成了不同程度的環境危機�,威脅到了國民的生存健康����,成為制約社會經濟可持續發展的瓶頸�����。他通過國內外大量的實例和圖片展示�����,闡述了我國環境問題產生的根源及解決的方法與手段。陸大道院士最后指出��,我國是個人口眾多的發展中國家�����,相對于許多國家來說����,發展和環境的雙重壓力更為突出���。環境��、資源�、人類生存和經濟增長之間存在著相互促進和制約的關系�。一旦中華民族賴以生存的自然基礎和生態環境遭到全面破壞,必然會嚴重阻礙經濟發展�����,影響社會發展�����。破解資源、環境方面的這些難題��,現如今我們必須落實好科學發展觀���,實現我國的可持續發展�。

張群副院長主持了報告會并發表重要講話。他指出��,陸大道院士的講學高屋建瓴��、學術視角獨特���、資料詳實�����、全面,精彩紛呈��。

陸大道院士是安慶桐城人���,長期從事經濟地理學和國土開發����、區域發展問題研究。多年來�����,他通過對工業布局影響因素評價等方面研究�,初步建立了中國工業地理學的理論體系。組織和參與組織了環渤海����、東部沿海、新疆、京津唐���、西部重點經濟帶等區域發展的研究,對中國區域發展政策和地區差異進行了大量定性和定量分析�����,從理論上闡明了中國區域發展中的結構演變趨勢,對地區差距的因素影響及其趨勢作了深入評價�,論證了地區間經濟發展不平衡的擴大是經濟高速發展難以避免的副作用���。上個世紀80年代中期����,陸院士提出的“點-軸系統”理論和中國國土開發和區域發展以海岸地帶和長江沿岸作為今后幾十年一級軸線的戰略��,在理論上和實踐中發揮了重要作用��。

講座結束后,陸大道院士一行興致勃勃地參觀了我校國家大學生文化素質教育基地敬敷書院��,并與我校領導就共同關心的問題進行了深入細致的交流���。(文/陳書琴 圖/陳東)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133