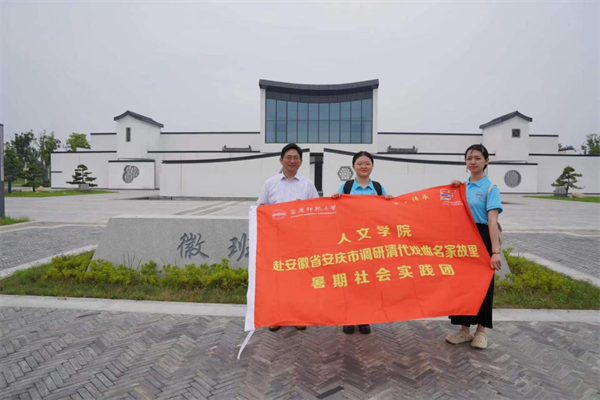

為了更好地了解安慶清代戲曲名家的活動情況,7月14日,安慶師范大學“青·傳承”調研戲曲名家故里暑期社會實踐團隊的成員在指導老師葉當前教授的帶領下,前往安慶市懷寧縣石牌鎮進行實地考察。團隊成員先后考察了徽班博物館新舊兩個展館,在石牌老街探訪了老一輩戲劇盔帽制作手藝人,了解了石牌戲劇小鎮的規劃及建設情況。

新建的徽班博物館于2022年8月初對外開放的,是一座整體成中軸對稱、近似“回”字形的徽派建筑。穿過大門后,映入眼簾的是一個寬闊的水潭——“月沼”,當二樓戲臺的藝人們唱戲時,燈光會將他們的身影倒映在月沼中。繞過月沼,墻上雕刻著《同光名伶十三絕》。解說員表示,十三絕中有四位懷寧籍京劇大師:程長庚、郝蘭田、楊月樓以及盧勝奎。程長庚故居在今天的潛山市王河鎮程家井村,當時屬懷寧縣管轄;郝蘭田故居在雷埠鄉郝山村,楊月樓故居在石牌鎮皖河村。

博物館展區一共有四個部分,分別介紹:為什么石牌是戲曲的發源地,石牌在戲劇史上的地位;四大徽班進京的歷史;徽班名人以及服飾、盔帽等;徽班與黃梅戲的發展現狀。除了《同光名伶十三絕》中的四位大家之外,博物館內還介紹了很多其他京劇表演藝術家。如“小身玉質,風致嫣然”的鄭三元、“姿貌爽朗,歌音條暢”的曹升官、“如花露春山,煙籠秋月”的陳喜官。

團隊成員還到徽班博物館臨時展館進行調研。臨時展館不僅有著京劇藝人們的軼事,還有很多新奇的戲曲知識。如石牌戲班的祭猖與掃合習俗,移民對石牌文化的影響等。展板上一句順口溜:“三慶的軸子,四喜的曲子,和春的把子,春臺的孩子”,體現了四大徽班各自的特色。

在接下來的調研中,團隊成員更詳細地了解了徽班進京和徽商在徽班進京中的重要作用,了解了花雅之爭和徽班進京后的一系列從發展到興盛再到衰落的過程。當大家近距離看到各式各樣精美的戲服和盔帽時,解說員說,這些館藏的盔帽等都是懷寧老手藝人產老無償捐贈的,同學們贊嘆于老人精雕細琢的手藝同時,更欽佩于他對戲曲的堅持、熱愛和無私。石牌老街是一有著千年歷史的商業街區,鼎盛時期曾有“安慶四牌樓,石牌半街頭”一說,形容這里極其富庶繁華。

在老街,大家有幸見到了戲曲盔帽制作手藝人產和寶老人。七十多歲的產和寶精神矍鑠,在提及自己的手藝時口若懸河,侃侃而談。產和寶表示,他做盔帽這一行已經有六十多年了。對于盔帽,產和寶介紹道,盔帽總共有一百多種,分類很嚴格。“你不能讓皇帝的帽子戴到老百姓頭上,也不能讓漢武帝的冠冕戴到宋朝皇帝頭上”。如今,產和寶還在為盔帽技藝的傳承做出自己的貢獻。

目前,石牌鎮將弘揚戲劇文化提上了重要日程。2017年8月22日,石牌鎮入選全國第二批特色小鎮,一副戲曲小鎮的規劃圖已經繪就。在新建成的徽班博物館對面,京黃大劇院、游客接待中心也在規劃建設中。

這次社會實踐令團隊成員深刻體悟到,新時代大學生不僅要尋根、護根,更應該將我們的“根”發揚光大。(王雪祺)

來源:【中安教育網】http://edu.anhuinews.com/ahxy/ptgx/202307/t20230724_6983298.html

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133